Réflexions éparses à la suite de l’excursion en Israël de certains « nationaux », « populistes » ou « identitaires » européens

Entretien avec Dimitri Severens

Q. : Dimitri Severens, vous participez depuis quelques années déjà aux travaux de l’école des cadres de « Synergies Européennes » dans les espaces régionaux wallon, flamand et bruxellois. Bon nombre de vos fréquentations vous bombardent de questions depuis quelques jours sur la position que vous prendrez personnellement face à ce voyage de « populistes » européens en Israël récemment, compte tenu aussi que vous avez co-organisé une série de causeries sur l’idéologie sioniste proprement dite, sur les origines peu connues du sionisme juif, sur le phénomène du post-sionisme dans l’historiographie israélienne contemporaine et, notamment, sur l’ouvrage de Shlomo Sand, intitulé « Comment fut inventé le peuple juif ? » ; vous avez également participé à des débats controversés, avec vos amis, sur le dernier livre de Guillaume Faye, « La nouvelle question juive ». Comment réagissez-vous à la donne nouvelle, à ce coup de théâtre, que constitue l’expédition des populistes sur la planète « Sion » ?

R. : Passionnés de géopolitique depuis les premières manifestations de nos cercles, les questions du Proche et du Moyen Orient nous interpellent continuellement : c’est évidemment là que « cela se passe », dans une zone-clef de la stratégie mondiale, qui est telle depuis des millénaires : Assyriens, Babyloniens, Perses et Romains, Byzantins et Sassanides, Ottomans et Séfévides s’y sont affrontés, sans compter les querelles entre tribus sémitiques et sectes religieuses qui ont toutes contribués à faire bouillonner ce chaudron, toujours prêt à exploser. Tout travail métapolitique ou géopolitique ne peut faire l’impasse sur les événements de cette région du monde. Mais force est de constater que ces questions de politique internationale, même si elles sont cruciales sur les plans historique et international, n’intéressent pas l’électeur autochtone moyen, incapable d’indiquer sur une carte muette les lieux où se déroulent les tragédies de cette aire de turbulences. Seuls ceux qui sont issus de la diaspora juive ou d’une immigration quelconque venue du monde arabo-musulman sont obnubilés par les événements de Palestine, commentés en priorité par une chaine comme Al-Jazeera, visible sur tous les écrans des salons de thé ou des baraques à pittas fréquentés par nos immigrés arabophones. Les autres, les Européens de souche, les autochtones ou ceux qui sont venus jadis d’Italie ou d’Espagne, s’en moquent comme de leur première culotte. Venir parler à nos concitoyens du Hamas ou du Likoud, d’intégrisme juif ou musulman, ne suscite que bâillements et gestes d’agacement. Par conséquent, nous avons affaire là à des questions qui n’intéressent aucune fraction de l’électorat habituel des formations dites « populistes » ou d’ « extrême droite ». C’est kif-kif bourricot pour l’électorat socialiste de base, soit dit en passant. Le salarié qui vote socialiste est totalement indifférent au sort des Palestiniens ou des colons sionistes. Si son parti soutient les uns ou les autres, il n’en a cure : c’est, pour l’encarté de base, une préoccupation d’intellos en mal d’exotisme, qui aiment se faire mousser avec des histoires bizarres auquel personne ne comprend rien.

Les problèmes concrets de la vie quotidienne hic et nunc

Ce qui intéresse l’électorat populaire, que ce soit celui des « volkspartijen » démocrates chrétiens ou sociaux démocrates ou celui des formations populistes, ce sont les problèmes concrets de la vie quotidienne hic et nunc. Aujourd’hui, en Flandre —je ne parle pas de la Wallonie car aucun parti wallon n’était présent lors de la tournée des « populistes » en Israël— les problèmes à résoudre sont ceux que posent l’inflation et la stagnation réelle des salaires. Le niveau de vie recule à vue d’œil dans le pays et de manière dramatique ! Le prix des denrées alimentaires, de l’énergie, des tarifs des polices d’assurance, des cotisations sociales, celles des indépendants comme celles des salariés, ne cessent d’augmenter, ce qui a évidemment pour corollaires et la réduction constante du pouvoir d’achat réel et l’augmentation des loyers, des frais d’entretien des bâtiments, etc. Ensuite, dans ce contexte déjà fort inquiétant, la précarité de l’emploi pèse sur tous comme une épée de Damoclès : des fermetures comme Opel à Anvers précipitent du jour au lendemain des centaines de familles dans la précarité, dans l’assistanat social et les oblige à brader leur éventuel patrimoine immobilier ; cet expédient les rend parfois dépendants de l’offre en logements sociaux ce qui, en conséquence, déstabilise les finances communales, déjà fort mises à mal dans les grandes agglomérations comme Bruxelles, qui subissent le poids d’une immigration dont l’apport fiscal demeure très faible, et même extrêmement faible. Enfin, last but not least, les inondations de ces dernières semaines démontrent à l’envi que les pouvoirs publics, aux mains des partis traditionnels, n’ont pas mené une politique optimale en matière de gestion du territoire ; pire : les pouvoirs communaux, régentés par d’affreux petits satrapes locaux, ont vendu des terrains pourris, situés généralement dans l’ancien lit des rivières ; l’urbanisation des mœurs et des mentalités, la disparition quasi complète des réflexes naturalistes et paysans, empêchent la plupart de nos contemporains de juger correctement de la valeur d’un terrain à bâtir. De sordides spéculateurs tablent sur cette ignorance due au déracinement.

Pourquoi les populistes, qui se disent redresseurs de tort, n’ont-ils pas réagi en réclamant des poursuites contre les édiles véreux et les promoteurs immobiliers sans scrupules, initiative qui leur aurait permis de glaner beaucoup de voix ? La solution à ces maux réels, qui frappent cruellement les gens de chez nous, doit-elle être recherchée chez les idéologues et théologiens du Shas israélien ou chez un quelconque paramilitaire issu d’une branche ou d’une autre du Likoud de Menahem Begin? Je ne le crois pas. Les cogitations et les agitations de ces figures proche-orientales n’apporteront aucun début de solution aux crues récurrentes de la Dendre ou de la Senne, rivières à cheval sur la frontière linguistique qui traverse, d’Ouest en Est, le territoire de l’Etat belge. L’habitant juif ou arabe de la Palestine actuelle se fiche tout autant de la Dendre et de la Senne que les naturels de l’axe Soignies/Hal se soucient des nappes phréatiques du bassin du Jourdain.

Pour un populisme responsable

On savait qu’en Flandre, un populisme irréaliste, celui de la LDD, avait durement étrillé les scores des libéraux et ceux d’une autre formation populiste, à relents nationalistes. La lecture du livre-manifeste, qu’avait sorti de presse Jean-Marie De Decker juste avant d’engranger son solide paquet de voix, m’a vraiment laissé sur ma faim : on n’y trouve rien d’autres que les rouspétances stériles des piliers de bistrot et les acrimonies des chauffards qui s’insurgent parce qu’on ne leur permet plus de rouler à 200 à l’heure dans les agglomérations et aux abords des écoles. De Decker n’a fait qu’exploiter les pires travers égoïstes de notre peuple : mon bide, ma bière et ma toto. Il est temps qu’émerge un populisme responsable, prêt à affronter les vrais problèmes de la population, sans aller ce mêler de conflits exotiques, si complexes que seuls des spécialistes en relations internationales peuvent nous les expliquer, et sans sanctifier politiquement les paroles vindicatives des alcolos et des chauffards : tel est le défi à relever aujourd’hui, en toute urgence.

Pour qu’il y ait un populisme responsable, il faut que celui-ci abandonne toute fascination pour le mirage du néo-libéralisme : fabriquer, à la mode berlusconienne, une « Forza Flandria » avec les résidus du parti (néo)libéral de Guy Verhofstadt, champion en son temps d’un thatchérisme pur et dur, n’était pas une bonne idée. Une « Forza Flandria » avec les déçus des « volkspartijen » démocrates chrétiens et socialistes, voire avec les désillusionnés de « Groen », aurait été une meilleure idée : dans tous les cas de figure, d’ailleurs, il y avait là une bien plus grande réserve de voix potentielles ! Il aurait fallu un simple petit raisonnement arithmétique ! L’électorat populaire se méfie des libéraux comme de la peste, à juste titre, mais est beaucoup moins farouche à l’égard des populistes, en dépit de tous les matraquages médiatiques. Un médecin saint-gillois, qui avait figuré jadis, dans les années 80, sur une liste dite d’ « extrême droite », avait été recruté par les libéraux deux ou trois campagnes électorales plus tard : sa clientèle populaire, qui votait traditionnellement socialiste, l’avait suivi dans ses « errements » d’extrême droite ; devenu candidat libéral, il s’est vu rétorquer : « Docteur, pour les fachos, on veut bien voter, parce que c’est vous, mais pour les patrons, jamais de la vie, même si c’est pour vous faire plaisir ». Ils ont revoté pour Charles Picqué, qui a ainsi débauché, mine de rien, des voix d’ « extrême droite » ...

Néo-libéralisme et triomphe de la cupidité

Cette idéologie néo-libérale, née dans le sillage de Thatcher et de Reagan à la fin des années 70 du siècle précédent, est justement à l’origine des maux qui frappent aujourd’hui notre population laborieuse. Le triomphe de la cupidité, qu’elle a provoqué, a précarisé les populations et laissé libre cours aux pompes aspirantes que sont les grosses boîtes qui nous vendent de la bouffe, le secteur bancaire qui ne nous distribue plus de dividendes raisonnables, le secteur énergétique qui gonfle les prix de manière éhontée et les réseaux mutuellistes dévoyés qui pillent et rançonnent la population en toute impunité. La pratique du néo-libéralisme, c’est de déconstruire les garde-fous. Une fois ceux-ci démantelés, c’est le règne du « tout est permis », mais uniquement pour ceux qui en ont les moyens ; tout le reste se casse la figure et la société entre en déliquescence à grande vitesse. On pouvait deviner ce glissement fatidique dès le départ mais on n’a rien écouté, on n’a pas potassé, comme nous l’avons fait dans notre coin avec Georges Robert et Ange Sampieru, les travaux du MAUSS et ceux des économistes de la « régulation », on a laissé pourrir la situation et on se retrouve dans une précarité fort dangereuse, sur fond d’une crise qui n’en finit pas de s’étioler depuis le fatidique automne 2008 et depuis les crises islandaise, grecque et portugaise. L’Espagne et la Belgique sont désormais dans le collimateur des spéculateurs, qui veulent s’en mettre plein les poches, et qui obéiront aux injonctions déguisées de ceux qui entendent ruiner la zone euro et mettre hors jeu la monnaie européenne, au moment où Russes, Chinois, Indiens, Iraniens et Brésiliens souhaitent facturer leurs exportations de matières premières en euros. Quel discours tiennent les populistes en place contre ces dérives ou ces menaces ? Aucun ! Un contremaître dans un kibboutz de Cisjordanie leur apportera peut-être une solution qu’il leur dictera, tandis que la crosse de son M16 lui battra les fesses. Et si nos populistes s’étaient piqués d’être à « gauche », ils auraient peut-être été chercher de l’inspiration chez un harangueur de marché du Hamas. On patauge dans les apories.

L’objectif d’un parti populiste, dans une telle situation de crise, n’est pas de participer, répétons-le, à des débats médiatiques sur le Proche ou le Moyen Orient, mais de viser une seule et grande politique de défense du peuple : elle se concrétiserait dans une volonté clairement affirmée de maintenir les moyens financiers entre les mains de la population elle-même, plus exactement des familles qui la composent et sont les garantes de leur avenir. Toute saine politique devrait viser à résoudre en priorité ces problèmes-là et non pas à aller disserter sur les clivages idéologiques ou religieux qui opposent fractions et sectes chez des peuples exotiques qui n’ont nullement les mêmes traditions politiques que nous ni a fortiori la même histoire, qui ne vivent pas sur notre territoire et n’ont pas à en gérer les atouts et les inconvénients. Maintenir le pouvoir d’achat de nos familles et l’intégrité de nos patrimoines familiaux, aussi modestes soient-ils et surtout s’ils sont modestes, c’est bloquer, par des actes de volontarisme politique, les flux inacceptables qui partent de l’escarcelle de nos familles vers des instances privées, publiques ou semi-publiques qui fonctionnent, je l’ai déjà dit mais je le répète, comme des pompes aspirantes qui absorbent goulument nos héritages, nos épargnes, nos salaires et nos rentes.

Entreprises spoliatrices et nécessaire impôt de solidarité

Une saine politique populiste serait de contraindre les chaines de supermarchés à garder des prix aussi bas que possibles ou à compenser leurs bénéfices énormes par un impôt équilibrant à lever, non seulement sur leurs bénéfices, mais aussi sur les salaires assez plantureux de leur personnel : le faux socialisme nous dit que la caissière du supermarché ou le manœuvre qui y charge ou décharge les camions est un travailleur comme les autres. Non. C’est le ou la complice d’une vaste association de malfaiteurs, car c’est un méfait de spéculer sur les denrées alimentaires ou les biens de première nécessité. Ce faux travailleur, qui n’est « travailleur » que pour les faux socialistes, doit être tenu de verser un impôt de solidarité au bénéfice final de ceux que l’existence de son entreprise spoliatrice contraint à la précarité, parce qu’elle a ruiné le petit commerce de proximité ou parce qu’après avoir fait du dumping sur les denrées alimentaires, elle hausse les prix de manière éhontée et vertigineuse. De même, certaines entreprises néfastes, qui ont pullulé grâce au néo-libéralisme, comme les compagnies de téléphonie ou de télécommunications qui ont pompé des fortunes en vendant des cartes pour portables, c’est-à-dire du vent, ou des téléphones qui émettent toutes sortes de sonneries farfelues, donc des gadgets inutiles, doivent être mises au pas. C’est là l’une des pires escroqueries du siècle : il est normal que le cadre d’une telle entreprise paie un lourd impôt de solidarité. Mais le cadre ne doit pas être le seul à devoir payer : le technicien de surface qui fait briller les carrelages du quartier général d’une telle entreprise fait partie de la « bande » malfaisante. Lui aussi doit payer un impôt de solidarité pour son homologue qui travaille dans une entreprise utile et honnête et doit se contenter d’un salaire minable, véritable portion congrue.

Car il est temps de faire la distinction entre, d’une part, une entreprise utile à la société et dont les objectifs, même commerciaux, sont honnêtes, et, d’autre part, les entreprises nuisibles, néfastes et inutiles. Les critères ne doivent pas être économiques, car, s’ils le sont, ils mènent paradoxalement à une « mauvaise économie » : les critères pour faire la distinction entre bonnes et mauvaises entreprises doivent être éthiques, décidés par une commission éthique, formée par des philosophes ou des philologues. C’est une nécessité car laisser l’économie aux mains des économistes libéraux, c’est précipiter la société dans le « tout-économique », faire triompher la cupidité (Joseph E. Stiglitz), et donc créer et bétonner une « cacocratie », un pouvoir détenu par les mauvaises instances, par tout ce qui est mauvais au sein d’un peuple. Le secteur de l’énergie, qui est en train de ruiner nos familles, doit être directement visé, d’autant plus qu’il est aux mains d’un pays étranger qui ne nous a jamais voulu du bien. Un véritable pouvoir politique devrait exiger l’égalité de tous les clients du secteur énergétique dans l’ensemble de l’espace européen : pas question que nos familles paient leur énergie plus cher que celles d’un pays voisin. Une bonne tâche pour les populistes : appeler au boycott des factures énergétiques, toutes factures léonines, et organiser des manifestations devant leurs bâtiments et devant l’ambassade du pays qui se sucre sur notre dos par leur intermédiaire. Est-il aussi licite de constater que ce même secteur énergétique a acheté bon nombre de bâtiments abritant des ministères, comme le ministère de la justice par exemple, et fait chauffer ces bureaux au maximum, hiver comme été, y rendant l’atmosphère irrespirable ? Et pompe doublement le fric de ce ministère, qui pourrait l’affecter à des tâches plus urgentes ou à mieux payer son personnel, en imposant et un loyer et une facture énergétique astronomique ? Ne devrait-on pas dénoncer cette situation et réclamer l’expropriation de ces immeubles au bénéfice de la collectivité ? Ce serait à coup sûr politiquement plus rentable que d’aller se balader en « Terre sainte » (et sans esprit de Croisade, qui plus est…).

La question de l’immigration

La question de l’immigration, qui a fait les choux gras de certains populismes, est certes une question réelle, qui appelle une solution rationnelle. Mais elle n’a jamais été abordée dans les termes qu’il fallait. D’abord, on en a fait une question de race. C’était probablement vrai mais chaque antiraciste spontané ou stipendié, et même chaque « raciste », du plus modéré au plus rabique, pouvait trouver son Poltomaltèque, son Syldave ou son M’Atuvu qui ne correspondait pas aux clichés que l’on véhiculait sur son ethnie. Après avoir remisé au placard les arguments sur la race, à la suite d’un fameux procès tenu en 2004, on a sorti un nouveau lapin blanc du chapeau du prestidigitateur populiste, en l’occurrence l’ennemi religieux. On a cru échapper ainsi à l’accusation de « racisme », quitte à accepter celle d’ « islamophobe ». En faisant joujou avec ce bâton d’explosif, on a fait, une fois de plus, dans l’argumentation de Prisunic, dans la mesure où l’on balayait bon nombre de réflexes religieux traditionnels inscrits dans nos propres références religieuses, des réflexes qu’il aurait fallu raviver et non refouler, et on s’alignait alors sur les pires idioties et platitudes de l’idéologie illuministe et anticléricale. Pour étayer un discours antireligieux, quel qu’il soit, on est quasiment contraint d’adopter une terminologie fallacieuse, où toute attitude traditionnelle, sur le plan moral, est décriée comme « moyenâgeuse ». Pour l’illuministe des 18ème et 19ème siècles, pour les incarnations de la figure romanesque de Monsieur Homais, le « moyen âge » est une ère d’obscurantisme : non, chez nous, cette époque est une époque de gloire et de prospérité, de liberté politique et de rayonnement culturel. Surtout en Flandre : et voilà que les populistes du plat pays singent les disciples les plus bornés de Voltaire et vitupèrent une époque historique où la Flandre, justement, a brillé de mille feux ! Pire : en embrayant sur les poncifs éculés des « Lumières », ces populistes flamands nient les fondements mêmes de leur idéologie populiste qui, comme toute les idéologies populistes des pays de langues germaniques ou slaves, est née en réaction contre l’idéologie des « Lumières » et de la révolution française.

Zbigniew Brzezinski ? Bernard Lewis ? Connais pas !

Ensuite, en optant pour des argumentaires antireligieux en matière d’immigration, on créait l’ambigüité en cherchant derechef l’alliance avec l’ennemi géopolitique de l’Europe, c’est-à-dire les Etats-Unis, pour combattre un phénomène qui n’est rien d’autre qu’un golem fabriqué par les Américains eux-mêmes : en effet, les analyses les plus fines de l’échiquier mondial concordent toutes pour dire que le fondamentalisme islamiste a été créé de toutes pièces par les services américains, dans un premier temps, pour combattre les Soviétiques en Afghanistan, puis, dans un second temps, pour semer un désordre permanent sur la masse continentale eurasiatique. Les « populistes » semblent ne jamais avoir entendu parler du stratégiste en chef Zbigniew Brzezinski, inventeur de cette alliance islamo-yankee. Alors que ses écrits constituent l’ABC de ce qu’il faut savoir en matière de politique internationale depuis quatre décennies au moins. Ensuite, n’importe quel étudiant de première année en relations internationales sait que les désordre entre la Méditerranée et le Golfe Persique ont été orchestrés depuis belle lurette, et pour durer le plus longtemps possible, par les services d’Outre Atlantique afin que cette région demeure dans le marasme permanent et n’utilise pas ses ressources propres, minérales et agricoles, pour assurer son envol. Les populistes n’ont donc jamais entendu parler de Brzezinski. Ils n’ont pas davantage entendu parler de l’orientaliste Bernard Lewis, principal organisateur de la balkanisation du Proche Orient. Participer à cette balkanisation en soutenant l’une ou l’autre faction, c’est dès lors perdre son temps. Car c’est à Londres et à Washington que les règles de cette balkanisation ont été et sont fixées : les mouvements populistes européens n’ont aucune possibilité, actuellement, d’en modifier le contenu. Aller quémander l’alliance américaine ou israélienne pour combattre le golem américain au Proche Orient ou dans les diasporas arabo-musulmanes d’Europe est par conséquent une formidable incongruité. Les services américains et même l’Etat d’Israël ont besoin de ce fondamentalisme pour 1) maintenir l’aire géopolitique du Machrek arabe dans un état de turbulence permanente et 2) pour maintenir intacte en Israël la mentalité obsidionale, qui est le ciment de l’Etat, sans lequel bon nombre d’Israéliens reviendraient en Europe ou choisiraient d’autres lieux de résidence : l’Australie, le Canada ou les Etats-Unis, enfin, 3) les tentatives de manipuler les masses juvéniles d’origine africaine ou arabo-musulmane dans les banlieues françaises notamment ou de manipuler la diaspora turque d’Allemagne fait bel et bien partie des stratégies tenues en réserve par le Pentagone pour faire danser l’Europe des politicards falots au son de ses flûtes. Le pataquès que commentent les populistes pèlerins d’aujourd’hui, c’est d’appeler le pyromane potentiel pour éteindre l’incendie qu’il a bien l’intention d’allumer !

Il n’y a que deux façons, pour un populisme raisonnable, d’agir sur la scène politique intérieure et extérieure. Sur le plan intérieur, il faut lutter dans le pays contre les féodalités spoliatrices pour maintenir les patrimoines familiaux, seuls garants de l’identité sur le long terme. Sur le plan extérieur, il faut lutter sur la scène internationale pour affirmer l’Europe sans se mêler des querelles incompréhensibles, entre exotiques de tous poils et de toutes lubies, des querelles attisées hier par les services britanniques, aujourd’hui par leurs homologues américains.

Mafias et criminalités diasporiques

Et l’immigration dans tout cela, me direz-vous ? Faut-il ressortir du placard les arguments « racistes » (ou supposés tels), au risque de subir à nouveau les foudres alimentées par des lois scélérates ? Ou faut-il taper sur le clou de la différence religieuse pour aboutir aux mêmes apories que nos populistes en goguette sur les rives du Jourdain ? Ou, plus simplement, combattre non pas l’immigration mais toutes les formes, anciennes et nouvelles de criminalité organisée qui frappent l’Europe et s’immiscent insidieusement dans toutes les fibres de ses sociétés ? Lutter contre les criminalités diasporiques et les mafias, c’est tout bonnement s’aligner sur des recommandations précises formulées par l’UNESCO ou l’ONU : l’adversaire des populistes jetterait alors le masque. Il ne serait plus le démocrate autoproclamé qu’il prétend être avec tant d’emphase mais le cache-sexe de trafics hideux ; son discours se révèlerait pour ce qu’il est : un tissu de boniments et d’hypocrisies. On ne combattrait pas des hommes pour ce qu’ils sont ontologiquement au fond de leur être, c’est à dire de leur humanité car toute forme d’humanité est l’expression d’une race ou d’une autre. Il n’y a pas d’humanité non « racée » : Mobutu le savait bien, dès le début des années 70, quand il a lancé sa politique dite d’ « authenticité ». On ne combattrait pas non plus des hommes qui expriment la pulsion la plus humaine qui soit et qui est de nature religieuse ou métaphysique. On combattrait des personnes mal intentionnées qui ont chaviré dans la vénalité, dans l’illégalité, dans le crime et l’abjection. Et, avec l’agence Frontex, on fermerait les frontières à ces flux indésirables de comportements déviants : nous ne disons rien de plus, au fond, que les eurocrates qui viennent d’envoyer des gendarmes issus de toute l’Europe pour garder la frontière gréco-turque à hauteur d’Andrinople (Edirne). Reste à dire que ce ne sera pas une poignée de gendarmes, aussi bien formés soient-ils, qui arrêteront les flux ininterrompus qui se déversent dans le territoire de l’UE au départ de la Turquie. Ce sont des corps d’armée qu’il faut envoyer en Thrace, côté bulgare et côté grec, pour étanchéiser définitivement cette frontière poreuse et par là même dangereuse pour notre avenir, pour notre substance européenne.

Q. : Severens, vous critiquez les populistes qui s’en vont à Tel Aviv et à Jérusalem dans l’espoir d’obtenir Yahvé sait quelle bénédiction (au risquent d’encourir la malédiction d’Allah…) mais votre groupe a toujours soutenu Faye contre ses détracteurs, qu’ils appartiennent à l’établissement ou aux cénacles néodroitistes dont il est lui-même issu, même après la sortie de presse de « la nouvelle question juive » et vous avez vous-mêmes planché à qui mieux mieux sur la question sioniste… je ne suis pas entièrement satisfait de vos réponses. Toutes les ambigüités ne sont pas aplanies. Pouvez-vous me dire, si oui ou non, Faye a ouvert la voie dans laquelle viennent de s’engouffrer les populistes européens qui ont choisi de faire le pèlerinage à Jérusalem ? Pouvez-vous me dire si vos études sur le sionisme ont, elles aussi, contribué à cette étonnante évolution politique des populistes ?

R. : Pour ce qui concerne Faye, Robert Steuckers s’était fait notre porte-paroles lors d’un entretien qu’il avait accordé au journaliste allemand Andreas Thierry (version française ; cf. http://vouloir.hautetfort.com/ & http://euro-synergies.hautetfort.com/ ; sur ce dernier site figure également la version allemande de cet entretien). En substance, Steuckers avait rappelé quelques éléments de la genèse du livre « La nouvelle question juive », notamment l’influence déterminante du géopolitologue français Alexandre Del Valle. Guillaume Faye avait été échaudé et écœuré par le pro-palestinisme caricatural qu’il avait trouvé dans certains milieux non conformistes français et plus précisément chez un néo-droitiste particulièrement bouffon, Arnaud Guyot-Jeannin, un factotum d’Alain de Benoist qui aime se pavaner à Télé-Téhéran pour y tenir des discours antisionistes ultra-simplifiés qui ne procèdent pas d’une analyse sérieuse de la situation mais qui relèvent d’affects psycho-pathologiques dérisoires. Tout pro-palestinisme de cet acabit est une voie de garage et une impasse, tout comme le néo-sionisme qu’amorcent certains populistes en sera une autre. Quant à nos analyses sur le sionisme, non encore publiées car la série de nos séminaires n’est pas encore close, elles sont tributaires du « post-sionisme », un mouvement critique, né en Israël même, et dont la qualité intellectuelle est indéniable. Ce post-sionisme, s’il n’est pas à proprement parlé un antisionisme, n’autorise aucun discours sioniste caricatural et permet de jeter un regard réellement critique sur les événements du Proche Orient, sans nier les droits des Palestiniens.

Le fondamentalisme islamiste : un golem américain

Faye, lors de la confection de son fameux livre sur la nouvelle question juive, était donc tributaire des analyses d’Alexandre Del Valle. Celui-ci avait commencé par démontrer avec brio, dans les années 90, que les fondamentalistes islamistes étaient une création de l’impérialisme américain. Logiquement, le raisonnement aurait dû demeurer le suivant : si le fondamentalisme islamiste est une création, c’est la puissance qui forge ce fondamentalisme, pour étayer ses stratégies, qui doit demeurer l’adversaire principal de tout ceux qui s’opposent à ce fondamentalisme parce qu’ils le trouvent dangereux. Si la puissance qui crée un danger précis, définissable, et l’alimente, cesse ensuite de le soutenir et de l’alimenter, le danger cesse ipso facto d’être un danger, sans pour autant que la puissance qui a fabriqué le golem avant de l’abandonner, elle, cesse d’en être un. Del Valle n’en est pas resté à ce raisonnement : rapidement, à ses yeux, le danger forgé par la puissance américaine a pris plus d’ampleur que cette dernière. Alors Del Valle a cherché des alliés parmi les autres ennemis de ce fondamentalisme, en l’occurrence dans les milieux de la droite sioniste. Une droite sioniste qui, par ailleurs, défend bec et ongles l’Etat sioniste hébreu, une autre création ou un autre allié de la puissance qui a décidé, un jour, de faire surgir sur l’échiquier eurasien et proche oriental le fondamentalisme islamique. Une droite sioniste qui, en défendant l’Etat d’Israël, accomplit bravement, comme un féal serviteur, la tâche qu’assignaient les Britanniques, dès 1839 (!), à un hypothétique Etat hébreu ou « foyer juif » ; c’est-à-dire le rôle géopolitique qui lui a été dévolu dès les années 50 du 20ème siècle : à l’aube de la quatrième décennie du 19ème siècle, les Anglais voulaient créer un verrou entre l’Anatolie turque et l’Egypte de Mehmet Ali, entre la partie anatolienne de l’Empire ottoman et le khédivat d’Egypte, plus tard, après 1945, entre la Syrie baathiste et l’Egypte nassérienne.

Et si Washington renouait subitement avec l’Iran ?

Une droite sioniste, ennemie du Fatah nationaliste palestinien, qui a quelque fois soutenu le Hamas pour déforcer Arafat et qui se retourne contre ce même Hamas, une fois le Fatah affaibli. Rien n’est simple, rien n’est réductible à un schéma binaire dans l’imbroglio du Levant. Del Valle, Faye et les populistes, qui firent récemment une tournée en Israël, commettent tous une lourde erreur d’analyse : ils schématisent sommairement une réalité d’une extraordinaire complexité, où ni l’Europe ni une puissance européenne qui compte, pas même la Russie, n’y maîtrise la situation ou y dispose de relais susceptibles de modifier à terme la donne. Seul l’Iran est capable de mobiliser des minorités chiites actives dans les montagnes du Liban. La France n’a plus de relais dans la région : elle y a été éliminée, en fait depuis l’invasion anglo-gaulliste de la Syrie et du Liban en avril 1941. L’Allemagne et l’Italie n’ont jamais pu y ancrer des relais. La Russie y avait pour allié le nationalisme arabe de mouture nassérienne, totalement déforcé depuis l’élimination de Saddam Hussein. La Belgique qui entendait régner sur Jérusalem, en souvenir des Croisades, n’a évidemment rien obtenu de son tuteur britannique dans les années 1945-50. Seule la Turquie, aujourd’hui inspirée par le néo-ottomanisme de Davutoglu, est en mesure de marquer des points dans cette région, plus encore que l’Iran soutenant les chiites libanais. Mais, à coup sûr, sa politique n’y sera pas pro-européenne : elle obéira sans jamais faillir à des critères géopolitiques turcs ou musulmans. Mieux : on sait que les Américains, aujourd’hui ennemis officiels de l’Iran, passent à ce titre pour des ennemis du fondamentalisme islamiste chiite. Pour les populistes en goguette sur les plages de Tel Aviv (où l’on aime danser au son du rock le plus métallique…), il n’y a jamais eu lieu de faire la distinction ente fondamentalistes chiites et sunnites : pour eux, c’est du pareil au même. Or des sources sûres nous avaient appris que lors des opérations au Sud-Liban contre le Hizbollah et lors du nettoyage israélien de Gaza, Egyptiens et Saoudiens avaient secrètement béni les soldats de Tsahal parce qu’ils liquidaient des suppôts des Frères Musulmans ou des complices des chiites perses. L’affaire ne s’expliquait pas par un schéma noir/blanc. Et voilà que l’affaire de « Wikileaks » démontre que les pires ennemis des chiites iraniens sont les Saoudiens sunnites et wahhabites qui incitent les Américains (et les Israéliens) à frapper l’Iran le plus vite possible, avant qu’il ne puisse réellement amorcer son programme nucléaire… Nos populistes vont-ils devenir de bons wahhabites pro-américains et secrètement pro-israéliens contre les méchants chiites iraniens et leurs complices du Hizbollah ? Pas si simple… On apprend aussi que l’Arabie saoudite, qui perd confiance en ses protecteurs américains, veut devenir une puissance nucléaire pour contrer les Perses chiites, tout comme le Pakistan avait voulu devenir une puissance nucléaire pour contrer son ennemi héréditaire indien. Cette perspective n’enchante pas Washington. Et des voix, comme celles de Robert Baer (ex-CIA), de Tritti Parsi ou de Barbara Slavin, s’élèvent depuis un an ou deux pour réclamer une révision de la politique américaine dans la région : pourquoi, demandent ces voix, ne pas reconstituer l’alliance irano-américaine, en laissant tomber les Saoudiens, dont le pétrole pourrait être aisément remplacé par celui d’Iran et celui de l’Afrique de l’Ouest, nouveau fournisseur de brut pour les Etats-Unis ? Quand Washington redeviendra pro-iranien, ce qui est une éventualité, que vont faire nos populistes ? Demander l’avis d’un ponte du Shas ? Qui les enverra paître car alors, on peut en être sûr, il y aura subitement des fondamentalistes juifs pour chanter l’antique alliance de Cyrus le Grand et des Hébreux contre les Babyloniens, tandis que le Hamas et le Hizbollah disparaîtront, faute de soutiens extérieurs… Se mêler maladroitement, avec la bonne foi de l’ignorantin, des affaires du Proche et du Moyen Orient amène à devenir, très sûrement, un cocu magnifique. Il y en a qui, après leur retour de Palestine, se retrouveront tôt ou tard avec une véritable ramure de cervidé.

Faye ou Wilders, Fallaci, Laqueur ?

Dans sa réponse à Andreas Thierry, Steuckers rappelait aussi le contexte familial dans lequel le travail de Del Valle avait émergé, c’est-à-dire le milieu militant pied-noir d’Algérie, de l’OAS, alliée aux pieds-noirs de confession israélite : cette alchimie n’est évidemment pas transposable ailleurs en Europe. Thierry, dans l’une de ses questions, accusait implicitement Faye d’avoir alimenté les tendances pro-israéliennes à l’œuvre dans diverses formations populistes allemandes, néerlandaises ou flamandes. Steuckers estimait, et j’estime avec lui, que c’est à tort, et que c’est toujours à tort, un an après, même dans le contexte de cette visite de nationaux-populistes à l’Etat d’Israël, qui soulève tant de vaguelettes dans le landernau. L’ouvrage de Faye n’a jamais été traduit, ni en entier ni en partie. L’initiative populiste n’a dès lors nullement été impulsée par Faye mais bien par le succès de Geert Wilders, qui a toujours tablé sur une hostilité au fondamentalisme islamique (voire à l’islam tout court), en s’alignant sur les positions américaines les plus radicales en la matière (et en prenant, pour cela, le coup de patte d’un éditorialiste de la revue britannique «The Economist ») et sur les cénacles sionistes les plus enragés. Autres sources d’inspiration plus plausibles que le livre de Faye : les écrits d’Oriana Fallaci et l’ouvrage de Walter Laqueur (« Die letzten Tage von Europa – Ein Kontinent verändert sein Gesicht »), où l’on trouve le fameux concept d’ « Eurabia ». Les populistes allemands et flamands, marginalisés par les boycotts et les « cordons sanitaires », jalousent le succès du Hollandais, souhaitent obtenir ses scores et aimeraient participer à des coalitions gouvernementales comme lui. D’où le désir fébrile de l’imiter. Et de sortir d’un isolement politique de longue date. Mais peut-on agir politiquement en imitant purement et simplement une personnalité issue d’un contexte politique foncièrement différent du sien ? La Flandre et la Hollande ont beau partager la même langue officielle, il n’en demeure pas moins que la matrice culturelle de la Flandre reste catholique ou post-catholique, tandis que celle de la Hollande demeure calviniste ou post-caliviniste, donc d’inspiration bibliste, et que ces deux substrats idéologico-religieux façonnent des mentalités différentes, qui ne sont pas transposables d’un contexte à l’autre. Il suffit d’avoir pratiqué Max Weber ou Werner Sombart pour le savoir.

Revenons au livre de Faye sur la nouvelle question juive. Nous lui reprochons de ne pas avoir abordé cette question en tenant compte des débats qui agitent Israël et la diaspora et qui sont d’un grand intérêt intellectuel (mais qui n’intéressent évidemment en rien nos concitoyens en tant qu’électeurs lambda). Ce débat tourne autour de ce qu’il convient désormais d’appeler le « post-sionisme ». Je renvoie à la conférence de Steuckers sur le livre de Shlomo Sand (http://euro-synergies.hautetfort.com/) et aux futurs textes que nous mettrons en ligne prochainement sur les questions sionistes et palestiniennes. Nous ne briguons pas les suffrages de nos concitoyens : nous sommes donc plus libres que les populistes excursionnistes au pays de l’ancien Royaume de Jérusalem de Godefroy de Bouillon. Nous pouvons nous permettre de consacrer de nombreuses heures et quelques études aux phénomènes qui agitent la planète loin de notre petite patrie. C’est d’ailleurs notre boulot de « métapolitologues ». Notre intérêt pour le Proche Orient ne date pas d’hier, vous vous en doutez bien. Benoit Ducarme avait recensé jadis le livre de l’historien israélien Colin Shindler sur l’histoire du mouvement sioniste de droite. Shindler avait étudié minutieusement l’itinéraire des militants sionistes, disciples de Vladimir Jabotinski, qui avaient abandonné les positions pro-britanniques de leur maître à penser pour entrer dans la clandestinité et fonder les groupes terroristes de l’Irgoun, du Lehi ou du « Stern Gang ». Nous avons décidé d’élargir notre recherche, d’aller au-delà des ouvrages de Sand et Shindler, de relire les travaux de Zeev Sternhell sur les origines du sionisme et de potasser ceux, plus critiques encore, de Benny Morris (notamment son excellente biographie de Glubb Pacha, commandant écossais de la garde royale transjordanienne en 1948) et d’Ilan Pappe sur la question palestinienne. Notons au passage que Zeev Sternhell a été molesté en son domicile par quelques nervis et qu’Ilan Pappe a été interdit de parole à Munich l’an passé. Il ne fait pas toujours bon d’être « post-sioniste ». Guillaume Faye, malheureusement, n’a pas consulté cette documentation du plus haut intérêt historique et culturel. Les populistes excursionnistes ne se sont pas davantage abreuvés à ces sources, n’ont pas bénéficié de ces lectures, rédigées en un langage clair et limpide, sans jargon inutile, disponibles en français ou en anglais.

Hourrah ! Faye a changé de sujet !

Mais qu’on se rassure, le bon camarade Faye a changé de sujet : pendant que les populistes perpétraient leurs tribulations sur la terre de Sion, il animait une émission de Radio Courtoisie sur la sexualité, en même tant que l’excellent Dr. Gérard Zwang, auteur du « Sexe de la femme » au début des années 70. Un livre sur la sexualité (machiste, hédoniste, truculente et à la hussarde) de notre bon vieux camarade Faye est actuellement sous presse, avec la bénédiction du grand sexologue Zwang : ce sera assurément plus passionnant à lire et à commenter que sa « nouvelle question juive ». Ouf ! Les choses entrent dans l’ordre : on retourne aux fondamentaux, au phallus et au callibistri (de rabelaisienne mémoire) !

Nous travaillons actuellement sur l’œuvre d’Arthur Koestler. Celle-ci, comme on le sait trop bien, a démontré avant tout le monde que le communisme ne pouvait déboucher que sur l’impasse et sur l’horreur. Après deux bonnes décennies consacrées à témoigner contre l’idéologie qu’il avait considérée d’abord comme le sel de sa jeunesse, Koestler s’est consacré à sa passion de toujours : les sciences. Il a dénoncé le réductionnisme et le ratomorphisme (la propension à vouloir formater les humains à la façon des rats de laboratoire). Cette approche des sciences, cette critique du réductionnisme et du ratomorphisme a considérablement influencé la « nouvelle droite » au début de sa trajectoire dans le « Paysage Intellectuel Français » (PIF). On oublie souvent l’histoire du jeune Koestler sioniste, qui fit trois séjours en Palestine : au début des années 20, dans les années 30 et à la fin des années 40. De ce sionisme vécu, Koestler a tiré un bilan négatif. De peuple polyglotte lié à l’histoire de l’Europe centrale, de l’Allemagne et de la Russie, les Juifs de Palestine, en s’imposant l’hébreu, langue nouvelle et artificielle, ont abandonné leurs atouts, leurs clefs d’accès à l’universalité et à l’Europe, pensait Koestler. Il prévoyait un solipsisme hébraïque sur le territoire d’Israël, une stérilisation des potentialités juives. Koestler avait ensuite réduit à néant le mythe sioniste en écrivant « La treizième tribu », qui démontrait que la plupart des juifs russes, polonais et roumains descendaient en fait des Khazars convertis au haut moyen âge et n’avaient aucune raison tangible de revendiquer l’ « alya », le retour à la terre de Sion, puisqu’aucun de leurs ancêtres véritables n’était vraiment issu de l’antique Judée romaine. Koestler est un classique de la littérature du 20ème siècle. Un classique apparemment oublié de Faye, qui combattit pourtant vigoureusement le réductionnisme, préalablement théorisé par Koestler dans « Le cheval dans la locomotive », et oublié des populistes aussi qui vont chercher de l’inspiration chez une fraction militante d’un peuple qui s’est auto-mutilée, pour se dégager définitivement de l’Europe et du monde, en s’inventant, dixit Shlomo Sand, des mythes bricolés sur le modèle romantique et non fondés dans les faits avérés de l’histoire. Les gesticulations populistes de ces dernières semaines sous le soleil de la Judée et de la Galilée rencontreront sans doute l’approbation d’une poignée de juifs allemands, belges ou autrichiens mais certainement pas de tous les ressortissants de la communauté israélite : en effet, les laïcs juifs de Bruxelles n’ont que faire de l’idéologie sioniste, c’est bien connu, comme d’ailleurs beaucoup de leurs homologues berlinois. Ils ont courageusement défendu les Palestiniens lors de la première intifada. La diaspora de notre pays n’est pas likoudiste ni a fortiori « shasiste » ou ne l’est que sur ses franges ou sur les franges de ses franges ; elle est, dans sa majorité, issue idéologiquement, comme l’était Koestler, des sociales démocraties centre-européennes et allemandes d’avant 1933, tout comme le noyau premier du travaillisme israélien d’ailleurs. Elle ne souhaite ni une likoudisation de la diaspora ni un basculement des médias dans le pro-palestinisme ni un accès des populistes au pouvoir ni une radicalisation des jeunes « Maroxellois » dans un sens fondamentaliste musulman ni un éclatement de la Belgique en deux ou trois nouvelles entités. Donc la gesticulation aura été inutile. Les populistes continueront à essuyer des fins de non recevoir. Et la majeure partie de la diaspora continuera tranquillement à voter pour les libéraux ou pour les socialistes (sauf, bien entendu, pour les islamo-socialistes de Philippe Moureaux).

Q. : Et la Suisse, pays où viennent de se tenir deux referenda : l’un sur l’interdiction de construire des minarets, l’autre sur l’expulsion des criminels étrangers. Quels jugements posez-vous sur ces initiatives helvétiques ?

R. : D’abord il convient de rendre hommage aux institutions helvétiques, qui permettent de tenir compte de la diversité du peuplement de la confédération, une diversité qui n’est pas seulement linguistique mais aussi religieuse et régionale. Ces institutions sont généralement centrées sur le caractère propre d’un lieu géographiquement réduit, un lieu que l’on appelle le « canton ». Au niveau du canton comme à celui de la fédération, le peuple peut faire usage de l’instrument référendaire en décidant lui-même s’il y a lieu de le faire fonctionner ou non. Les referenda suisses ne sont pas décidés d’en haut, et imposés au peuple, mais émanent de pétitions populaires auxquelles les gouvernants ne peuvent se soustraire. Yvan Blot, dont on peut lire les textes sur http://www.polemia.com/, est celui qui, dans l’espace linguistique francophone, s’est révélé le meilleur défenseur de la démocratie de type suisse. Ami fidèle de Jean van der Taelen (1917-1996), l’un des co-fondateurs d’EROE (« Etudes, Recherches et Orientations Européennes »), Yvan Blot n’a jamais cessé de chanter les louanges des modes de fonctionnement véritablement démocratiques du Nord de l’Europe et de la zone alpine. Dans le même ordre d’idée, Steuckers, dans son exposé sur les travers de la partitocratie (cf. http://euro-synergies.hautetfort.com/ ), résumait les positions similaires de l’Espagnol Gonzalo Fernandez de la Mora, fondateur de la revue « Razon española », et de l’Italien Alessandro Campi, toutes dérivées d’une lecture attentive de Max Weber ou de Moshe Ostrogorsky. Force est de dire, aujourd’hui, avec Blot, que le système des votations référendaires en vigueur en Suisse est le seul modèle de démocratie valide et que ceux qui, en France ou en Belgique, se prétendent « démocrates », sans faire en sorte que les mêmes instruments référendaires soient introduits dans les règles constitutionnelles, sont effectivement des démocrates à faux nez, plus soucieux de commettre des escroqueries électorales que de défendre le peuple. L’instrument référendaire et le principe des votations dérivées d’actions pétitionnaires en Suisse servent à briser la logique purement parlementaire (et partitocratique) des décisions. Les partis sont des factions et aucun d’entre eux ne défend réellement les sentiments du peuple dans toute leur complexité et toutes leurs variantes. De même, l’addition de toutes les positions de tous les partis ne peut en aucun cas recouvrir l’ensemble des sentiments ancrés dans la mentalité du peuple. Pour que celle-ci s’exprime sans détours ni filtres inutiles, sur des grandes questions sociales, il faut le référendum, qui force les partis à s’aligner sur la volonté populaire. Sans referenda, ce sont au contraire les partis qui imposent des lignes de conduite au peuple, lignes de conduite souvent calquées sur des engouements idéologiques détachés du réel, s’autoproduisant en vase clos, à l’abri des turbulences réelles du monde. On doit évidemment constater que l’ensemble des partis, y compris nos populistes, se sont progressivement détachés du réel, en s’enfermant dans les petits jeux parlementaires et dans les compromissions, en s’adonnant à des joutes rhétoriques artificielles, qu’ils prennent petit à petit pour des réalités plus réelles que le réel, tout en oubliant le vrai réel. La situation est souvent navrante : quand on interpelle, sur un sujet ou un autre, un populiste élu, dans un parlement ou une assemblée régionale, avec un bon dossier bien ficelé sous le bras, bien réactualisé, il vous regarde généralement avec un air agacé et incrédule : il ne croit pas en la teneur de votre dossier, il ne croit plus à un monde en perpétuelle effervescence, il ne croit plus qu’au monde clos de son assemblée où ne se bousculent généralement plus que des histrions et des bas-de-plafond.

L’affaire des minarets en Suisse

L’affaire des minarets a choqué les bonnes âmes habituées à raisonner non en termes de « realia » mais en termes de « vœux pieux », de « blueprints ». Les mouvances écologiques ont lutté pour la préservation de la nature, et ce fut là une bonne chose ; elles oublient aussi, chez nous, qu’elles ont lutté pour la préservation des espaces urbains, pour mettre un terme à la construction effrénée et anarchique de tours de béton ou de clapiers hideux, qui défiguraient nos cités par leur gigantisme et leur irrespect des normes architecturales, des gabarits et des traditions urbanistiques. L’objectif des écolos, s’inscrivant dans le sillage de la révolte des étudiants en architecture de La Cambre, avait été de rendre les villes plus conviviales et de leur redonner cet aspect médiéval, non moderne. Les urbanistes se sont alors efforcés de préserver le caractère historique des quartiers ou de bâtir en tenant compte des héritages urbanistiques et des gabarits traditionnels. La Suisse possède dans ses traditions politiques des linéaments indéniables d’écologie : pour la préservation de ses paysages et de ses tissus urbains ou villageois. Or voilà qu’au nom des chimères immigrationnistes et intégrationnistes, on veut plaquer des éléments architecturaux exotiques et incongrus sur les paysages et les habitats helvétiques. Les gauches, qui ont professé l’écologisme à grands renforts de militantisme au cours de ces vingt ou trente dernières années, changent brusquement leur fusil d’épaule quand il s’agit de tolérer une agression particulièrement inesthétique à l’endroit des paysages ou des urbanismes au sein de la Confédération, une agression que l’on tolère parce qu’on a érigé l’immigration au rang de « vache sacrée », de fait de monde soustrait à toute critique rationnelle. Imposer des minarets, en lieu et place de clochers traditionnels, est évidemment une entorse à tous les principes urbanistiques inaugurés par les gauches écologistes au cours de ces trois dernières décennies. Seul un référendum pouvait trancher, puisque les partis, surtout ceux de gauche, étaient traversés par des courants contradictoires (où l’on était tout à la fois pour une écologie urbanistique traditionnelle ou contre elle, au bénéfice des minarets) : le peuple suisse a émis son avis. Les gouvernants doivent désormais le respecter.

Interculturalité confusionniste

La votation sur les minarets ouvre le débat sur la présence visible de l’islam sur le continent européen. En Belgique, on parle depuis quelques mois d’ « interculturalité », nouveau vocable jargonnant en vogue dans les milieux immigrationnistes et intégrationnistes, destiné à remplacer celui de « multiculturalisme », qui commence à lasser. Dans ce débat sur l’interculturalité, on a évoqué la possibilité de juxtaposer à côté des fêtes de la liturgie chrétienne les fêtes de la liturgie musulmane. Et d’accorder des congés à la carte. Inutile de préciser que cette pratique, si elle est votée, donnera lieu à un chaos inimaginable dans les entreprises privées ou publiques. Une société ne peut fonctionner que s’il n’y a qu’un seul calendrier, calqué sur une liturgie unique. Lorsque nous parlons de « liturgie », nous ne faisons pas nécessairement référence à la religion chrétienne. Nous employons le terme de « liturgie » au sens où l’entendait David Herbert Lawrence, dans son remarquable petit ouvrage intitulé « Apocalypse ». Pour Lawrence, qui veut débarrasser l’Angleterre de la mentalité marchande, de l’esprit victorien étriqué et de ses racines protestantes/puritaines, tout en renouant avec un certain paganisme, une « liturgie » est un cycle (le terme n’est pas innocent…) calqué sur les rythmes de la nature, qui reviennent régulièrement ; toute liturgie constitue dès lors un « temps cyclique » par opposition au « temps linéaire » des idéologies modernes, progressistes et révolutionnaires. La liturgie fondamentale de l’Europe est calquée sur le rythme des saisons sous nos latitudes, à quelques variantes près, entre un Nord soumis plus longtemps aux frimas hivernaux et un Sud au ciel plus clément. La christianisation a simplement plaqué ses fêtes sur cette liturgie, sans rien y changer de fondamental. Introduire une liturgie issue, ab initio, d’une zone subtropicale et désertique, et, qui plus est, fondée sur un calendrier lunaire plutôt que solaire, ne peut conduire qu’à la confusion totale. Celle de la fin des temps ou du Kali-Yuga, diront les penseurs traditionalistes… Le débat est ouvert : aurons-nous une interculturalité confusionniste, imposée de force, sans référendum, par des esprits brouillons, délirants et confus ou resterons-nous sagement dans notre bonne vieille liturgie pluriséculaire ? Dans le deuxième cas, il faudra malheureusement lutter en permanence pour qu’aucune entorse à son bon fonctionnement ne soit tolérée. Et pour revenir à nos populistes excursionnistes : vont-ils lutter pour abolir toute référence à la liturgie musulmane pour imposer à tous une liturgie juive, en croyant faire là œuvre utile et se dédouaner de toute accusation de « néo-nazisme », alors que jamais le judaïsme n’a cherché à faire du prosélytisme en la matière ?

Le référendum suisse sur l’expulsion des étrangers criminels

Parlons maintenant du deuxième référendum suisse : celui qui a sanctionné la volonté populaire de faire expulser les criminels étrangers. Le but de ce référendum était de garantir aux citoyens helvétiques la sécurité, d’éloigner de la société non pas des étrangers parce qu’ils sont étrangers, parce qu’ils appartiennent à une autre race, jugée supérieure ou inférieure, ou parce qu’ils pratiquent une autre religion que la majorité des Helvètes. Le citoyen helvétique a voté pour que l’on éloigne du pays tous ceux qui y pratiquent des activités délictueuses ou répréhensibles (meurtres, viols, braquages, narco-trafics, etc.). Pour faire place libre éventuellement à des étrangers qui respectent les lois de la Confédération, qui viennent y pratiquer des activités honnêtes et utiles à l’ensemble de la société : la plupart des Belges qui ont émigré en Suisse y ont d’ailleurs trouvé bon accueil, une convivialité sociale qui n’existe plus au Royaume d’Albert II, une ambiance de travail positive. Ce référendum a été jugé « xénophobe » par la plupart des médias : il ne l’est pas pour la simple et bonne raison qu’un éloignement des étrangers criminels fait automatiquement reculer la xénophobie, puisqu’alors il n’y a plus rien à reprocher aux étrangers en place. Les citoyens de bon sens n’ont rien contre le détenteur d’un passeport étranger qui se comporte loyalement dans le pays d’accueil. Bien au contraire ! Jadis les Suisses se débarrassaient de leurs garçons turbulents en les envoyant dans la Légion étrangère française ou en les invitant à émigrer en Amérique. Ils n’ont pas envie que ces Helvètes turbulents soient remplacés par des exotiques encore plus turbulents. Question de bon sens. La vigilance qui est de mise face à toute immigration ne peut se justifier par le racisme (ou ne le peut plus…) ou par une hostilité à une religion précise (sauf si elle cherche à enfreindre les règles de convivialité issues de la « liturgie » propre à une civilisation par l’action récurrente de fanatiques salafistes ou wahhabites qui veulent que la planète entière vive selon les critères de la péninsule arabique au 8ème siècle…) mais elle peut parfaitement se justifier quand elle entend mettre un holà à la criminalité qui pourrait en découler.

Par ailleurs, toute immigration, comme aux Etats-Unis ou au Canada, doit participer activement à la création de richesses matérielles ou noologiques au sein de l’Etat-hôte et ne jamais déséquilibrer les budgets sociaux du pays d’accueil, qui sont le fruit du travail politique de plusieurs générations de militants ouvriers ou syndicalistes. Dans ce cas, il y aurait une immigration pleinement acceptée et le fonctionnement politique et économique des pays d’accueil ne serait pas vicié par des facteurs indésirables parce que criminogènes.

Ami Severens, merci d’avoir éclairé notre lanterne…

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

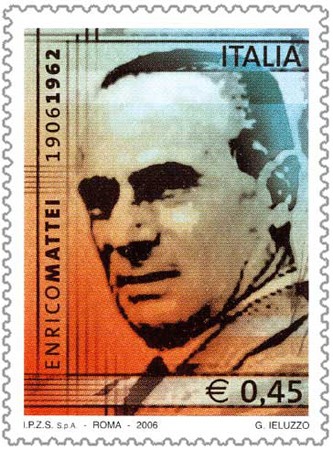

La politique autonome de l’ENI s’est adressée surtout aux pays du Proche et du Moyen Orient et d’Afrique du Nord. L’Iran fut évidemment l’exemple le plus prestigieux dans le palmarès du groupe italien, qui était parvenu à s’insinuer dans un pays considéré comme chasse gardée et exclusive de la « British Petroleum ». Mais il y eut aussi l’Egypte de Nasser : elle fut le premier pays avec lequel Mattei amorça des rapports stables et durables, dès 1956. Il faut aussi évoquer l’appui financier qu’accorda Mattei au Front de Libération National algérien, ce qui irrita bien entendu la France, dont la classe dirigeante s’était faite à l’idée de perdre ses territoires d’Outremer. Les rapports entre l’ENI et le FNL étaient de fait assez étroits : le chef politique du mouvement indépendantiste algérien, Mohammed Ben Bella, avait un appartement à sa disposition à Rome.

La politique autonome de l’ENI s’est adressée surtout aux pays du Proche et du Moyen Orient et d’Afrique du Nord. L’Iran fut évidemment l’exemple le plus prestigieux dans le palmarès du groupe italien, qui était parvenu à s’insinuer dans un pays considéré comme chasse gardée et exclusive de la « British Petroleum ». Mais il y eut aussi l’Egypte de Nasser : elle fut le premier pays avec lequel Mattei amorça des rapports stables et durables, dès 1956. Il faut aussi évoquer l’appui financier qu’accorda Mattei au Front de Libération National algérien, ce qui irrita bien entendu la France, dont la classe dirigeante s’était faite à l’idée de perdre ses territoires d’Outremer. Les rapports entre l’ENI et le FNL étaient de fait assez étroits : le chef politique du mouvement indépendantiste algérien, Mohammed Ben Bella, avait un appartement à sa disposition à Rome.

Yezidism is a fascinating part of the rich cultural mosaic of the Middle East. Yezidis emerged for the first time in the 12th century in the Kurdish mountains of northern Iraq. Their religion, which has become notorious for its associations with 'devil worship', is in fact an intricate syncretic system of belief, incorporating elements from proto-Indo-European religions, early Persian faiths like Zoroastrianism and Manichaeism, Sufism and regional paganism like Mithraism. Birgul Acikyildiz offers a comprehensive appraisal of Yezidi religion, society and culture. Written without presupposing any prior knowledge about Yezidism, and in an accessible and readable style, her book examines Yezidis not only from a religious point of view but as a historical and social phenomenon. She throws light on the origins of Yezidism, and charts its historical development - from its beginnings to the present - as part of the general history of the Kurds.

Yezidism is a fascinating part of the rich cultural mosaic of the Middle East. Yezidis emerged for the first time in the 12th century in the Kurdish mountains of northern Iraq. Their religion, which has become notorious for its associations with 'devil worship', is in fact an intricate syncretic system of belief, incorporating elements from proto-Indo-European religions, early Persian faiths like Zoroastrianism and Manichaeism, Sufism and regional paganism like Mithraism. Birgul Acikyildiz offers a comprehensive appraisal of Yezidi religion, society and culture. Written without presupposing any prior knowledge about Yezidism, and in an accessible and readable style, her book examines Yezidis not only from a religious point of view but as a historical and social phenomenon. She throws light on the origins of Yezidism, and charts its historical development - from its beginnings to the present - as part of the general history of the Kurds. Als äußerst positiv bezeichnete heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, den Vorschlag der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton, Mitte November in Wien mit dem Iran Gespräche über dessen umstrittenes Atomprogramm zu führen. „Ashtons Vorstoß ist ein außenpolitischer Gehversuch der Europäischen Union, die sich offenbar doch etwas aus der erdrückenden Umklammerung der USA lösen will. Es bleibt nur zu hoffen, daß die Einladung an den Iran keine Eintagsfliege bleibt“, so Mölzer, der auch Mitglied des außenpolitischen Ausschusses des Europäischen Parlaments ist.

Als äußerst positiv bezeichnete heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, den Vorschlag der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton, Mitte November in Wien mit dem Iran Gespräche über dessen umstrittenes Atomprogramm zu führen. „Ashtons Vorstoß ist ein außenpolitischer Gehversuch der Europäischen Union, die sich offenbar doch etwas aus der erdrückenden Umklammerung der USA lösen will. Es bleibt nur zu hoffen, daß die Einladung an den Iran keine Eintagsfliege bleibt“, so Mölzer, der auch Mitglied des außenpolitischen Ausschusses des Europäischen Parlaments ist.

.jpg)

Ex: http://yvespernet.wordpress.com

De geschiedenis heeft zo haar ironische verrassingen. Toen socialistisch Rusland, toen nog de Sovjetunie, Afghanistan binnenviel om daar het socialistische regime te ondersteunen, steunde de VSA de moedjahedien die de Russen bevochten. De CIA leverde wapens (de beruchte Stinger-raketten die Russische helikopters konden neerschieten), geld en training aan deze Afghaanse strijders en legde zo, nogmaals ironisch genoeg, de basis voor de Taliban en Al-Qaida vandaag de dag. Dit was de zogenaamde Operatie Cyclone. Deze oorlog zou uiteindelijk ook een grote rol spelen in het instorten van de Sovjetunie wegens de grote verliezen en de onuitzichtbare situatie. In Afghanistan wordt de terugtocht van de Sovjetunie uit hun land ook nog steeds jaarlijks gevierd. Nu dat de NAVO-aanvoerroutes steeds meer blootgesteld worden aan steeds effectievere aanvallen en de Pakistanen de belangrijke Khyber-pas sinds eind september hebben gesloten, zoeken de Amerikanen naar mogelijkheden om dit te compenseren.